En 2021

|

Noël en décembre

En 2021

|

Exposition Vera Molnar au musée de Rennes |

|

Pas froid aux yeux: ce titre, lancé à la cantonade comme un défi au temps et à la vie, est celui que Vera Molnar a choisi l'année de ses 97 ans pour nommer les deux expositions présentées successivementà l'Espace de l'Art Concret de Mouans-Sartouxet au Musée des beaux-arts de Rennes, deux institutions spécialisées dans le domaine de l’art abstrait après 1945 et qui initient ici une première collaboration.

Vera Molnar est naturellement chez elle à Rennes, dont elle dit qu’elle est sa « troisième » ville après Budapest et Paris. Elle y a exposé à la Maison de la culture (actuel TNB) dès 1981 puis à l’occasion du Festival des arts électroniques sous la direction d’Antonio Guzmän en 1986 et 1988. Elle fait partie des artistes représentés par la Galerie Oniris, 38 rue d'Antrain à Rennes, depuis 1995. Sans parler de multiples autres complicités.

Née en Hongrie en 1924, installée en France depuis plus de 70 ans, Vera Molnar est une figure importante de l'abstraction géométrique dans laquelle elle s'inscrit depuis la fin des années 1940. Dans les années 1950, Vera Molnar fréquente les artistes de l'avant-garde parisienne comme Auguste Herbin, Jesüs Rafael Soto, Georges Vantongerloo ou Sonia Delaunay. En 1957, elle lie une amitié profonde et déterminante avec François Morellet. Trois ans plus tard, c'est à Max Bill qu'elle doit sa participation à l'exposition KonkreteKunstà Zurich. Vera Molnar est fascinée par un art fait de mathématique et de géométrie, un art mesurable, quantifiable, contrôlable, qui la rapproche fondamentalement des principes de l’art concret.

L'artiste a pourtant su déjouer rapidement les carcans d’une abstraction trop rigoureuse et systématique. Grâce à la découverte de l'ordinateur au tout début des années 1960, elle introduit « 1% de désordre » dans son travail, le libérant ainsi de toute forme d’enfermement. Pionnière dans le domaine des arts numériques, Vera Molnar délègue à la machine la production de formes en série. À l’aide de règles simples, les motifs sériels se répètent, se décalent, s'altèrent. Lignes, surfaces, courbes, entrelacs, couleurs se déploient ainsi à l'infini. À partir de cette matrice et de ce qu'elle nomme « événement plastique », c'est-à-dire qu'à l'œil certains tracés semblent plus intéressants que d’autres, elle décline les formes retenues sur de multiples supports. L'artiste reprend donc complètement la maîtrise de sa production au moment où elle effectue une sélection parmi la somme infinie des formes produites par la machine et où elle réalise des choix de présentation, de taille, de support, de matériau.

L'exposition met en avant ce jeu de construction entre l'ordinateur et l'artiste, cette relation étroite qui ne cesse d'interroger le rôle de l’un et de l’autre. Elle nous met face à cet élément essentiel de l'activité de l'artiste : l'importance du regard, du choix, du tri, du rapport à l'espace. sans oublier une bonne dose d'humour et d’espièglerie qui vient interpeller la complicité du spectateur.

1924 5 janvier : naissance de Vera Gäcs à Budapest (Hongrie)

1942-47 études de peinture, histoire de l’art et esthétique à l'école des beaux-arts de Budapest, aux côtés de Ferenc[François] Molnar, Judit Reigl, Marta Pan, Simon Hantaï ; diplôme de professeur d'histoire de l’art et d'esthétique

1946 première peinture non figurative

1947-48 installation à Paris de François et Vera Molnar, qui se marient

1947-60 François Molnar participe à la réalisation de certaines œuvres

1952 participation à une première exposition collective à la galerie Bourlaouën, Nantes

1957 rencontre de Jesüs Rafael Soto et François Morellet

1960 participe l'exposition collective Konkrete Kunst organisée par Max Bill à Zurich ; devient membre du - Centre de recherche d'art visuel (CRAV)1967 cofondatrice du groupe Art et informatique à l’Institut d'esthétique et des sciences de l’art à Paris

1968 premiers travaux réalisés avec l’aide d’un ordinateur ; Voyage aux États-Unis

1969-76 travaille au centre informatique de l’université Paris-Sorbonne, à Orsay, où François Molnar est chercheur ; - utilisation d’un ordinateur IBM, d’un traceur Benson et d’une imprimante Tektronic

1973 participation à la première exposition internationale d’art numérique à Paris

1974 mise au point, avec François Molnar, du programme numérique MolnArt

1975 devient membre de l'Atelier de recherches techniques avancées (ARTA), Centre Pompidou, Paris

1976 première exposition personnelle à la Gallery Polytechnic of Central London, Londres

1977 exposition personnelle à la galerie Ferm à Malmô, Suède

1978 participation à une exposition collective au Worcester Art Museum, États-Unis

1979 première exposition personnelle en France à l'atelier de recherche esthétique, Caen

1980 publication du premier « livrimage » Un pour cent de désordre ; membre fondatrice du Centre de recherche expérimentale et informatique des arts visuels (CREIAV), université Paris-Sorbonne

1981 participation à une exposition collective à la Maison de la Culture de Rennes

1982 participation à l'exposition collective L'art l'ordinateur, FNAC, Paris, Lyon, Grenoble, Toulouse, Marseille ; conception de la couverture du catalogue

1984 dans le cadre de l'événement musical « Concert à Electra / Electra numérique » au musée d'art moderne de Paris, Marc Tavernier joue un Hommage à Vera Molnar composé par Janine Charbonnier

1985-90 enseigne à l'UER Arts plastiques et sciences de l’art, université Paris 1 - Panthéon-Sorbonne

1986-88 participation au Festival des arts électroniques organisé par la Maison de la Culture, Rennes

1990 première installation, Hommage à Dürer, Stiftung für Konkrete Kunst, Reutlingen

1993 décès de François Molnar ; exposition avec Gottfried Honegger, « La quadrature de l’art », Cloître du CRDP Poitou-Charente, Poitiers

1994 début de collaboration avec la März Galerie, Manheim et Ladenburg

1995 début de collaboration avec la galerie Oniris, Rennes

1996 exposition collective « Histoires de blanc et noir » (avec Mondrian, Morellet, Nemours, Vasarely, etc) au Musée de Grenoble

1999 exposition monographique au Crédac, lvry-sur-Seine

2000 participation à l'exposition collective « Art concret » de Serge Lemoine à l'Espace de l'Art Concret, Mouans-Sartoux

2001 exposition monographique au musée de Grenoble

2003 thèse de doctorat de Vincent Baby sous la direction de Serge Lemoine, Le système Molnar (1946-1976)

2004 exposition rétrospective au Wilhelm-Hack-Museum, à Ludwigshafen

2006 exposition rétrospective à la Kunsthalle de Brême

2009 participation à l'exposition collective Les pionniers du numérique, Victoria and Albert Museum, Londres

2010 participation à l'exposition collective inaugurale Chefs d'œuvres ? de Laurent Le Bon, Centre Pompidou-Metz ; participation à l'exposition collective « On Line: Drawing Through the Twentieth Century » au MoMA, New-York

2012 exposition rétrospective au musée des Beaux-Arts de Rouen et au Centre d'art contemporain de Saint-Pierre-de-Varengeville

2013 installation Ode to the West Wind (OTTWW), Centre Pompidou-Metz et Centre Pompidou-Paris à l'occasionde l'exposition « Une brève histoire des lignes »

2013 participation à l'exposition collective « Dynamo » (avec Agam, Calder, Cruz-Diez, Kapoor, Le Parc, Morellet, Soto, etc) au Grand-Palais, Paris

2017 participation à l'exposition collective « Thinking Machines, Art and Design in the Computer Age, 1959-1989 » au MoMA, New-York

2018 prix d'honneur AWARE ; exposition monographique au musée des Beaux-Arts de Caen

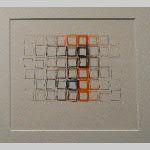

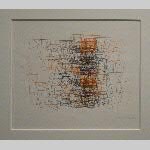

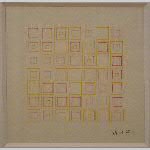

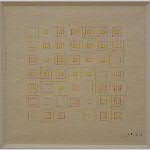

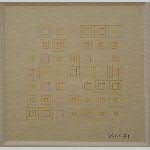

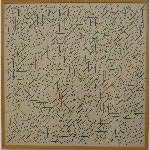

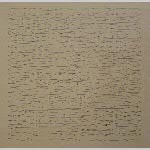

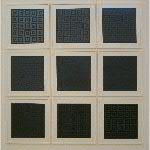

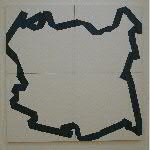

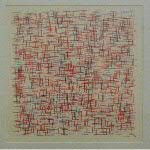

En 1986 et 1988, Vera Molnar participe au Festival des arts électroniques qui a lieu à la Maison de la culture de Renne (actuel TNB) sous la direction d'Antonio Guzmän. Elle se souvient y avoir tenu un stand avec un ordinateur où elle produisait du « chef-d'œuvre » à la chaine, distribué gratuitement aux visiteurs. Peut-être certaines de ces feuilles se trouvent-elles encore dans quelques collections rennaises ? Les tracés à l'ordinateur présentés dans cette coursive correspondent à ces deux années et sont directement liés au Festivaldes arts électroniques de Rennes. On y voit une structure de carrés se densifier, cumuler une multitude de petits défauts avant de se destructurer totalement. On comprend également comment Vera Molnar isole certains tracés de la matrice qui les a produit afin de les représenter comme des tableaux.

En 1947, Vera Molnar arrive à Paris. Elle apporte avec elle la pratique du dessin d'observation qu’elle a acquise à l’École des beaux-arts de Budapest où elle a étudié jusqu’en 1946. Après avoir transformé les collines de son pays en « collines géométriques », elle se confronte à la façade de Notre-Dame-de-Paris pour la réduire à son tour aux formes simples dont elle est composée. Deux conceptions picturales antagonistes se mêlent encore dans le dessin : la figuration et l’abstraction.

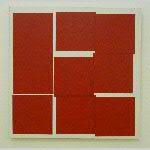

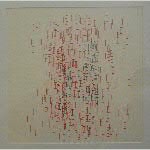

Après quelques hésitations entre 1946 et 1949, dont témoignent ses « Vénus », l'artiste abandonne définitivement l’idée de représenter la réalité sous quelque forme que ce soit. Le travail de Vera Molnar se concentre dès lors sur les formes géométriques les plus simples (carrés, rectangles,quadrilatères ou lignes) qui débouchent sur les « études » de petit format présentées ici.

« Je me suis imaginé que j'avais un ordinateur et que j'élaborais un programme ; et ensuite, pas à pas, j’ai simplement réalisé les séries limitées qui [...] s'y trouvaient contenues. »

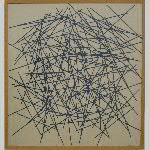

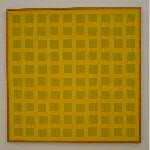

De 1960 à 1968, Vera Molnar travaille à l’aide d’une « machine imaginaire ». Les ordinateurs étant trop onéreux (et trop volumi- neux) à cette époque, elle décide de travailler comme si elle le faisait avec une machine, c’est-à-dire de façon systématique à partir d’un programme défini à l'avance. Ce procédé lui permet de réaliser des formes qu’elle n’aurait pas imaginées, d’être elle- même surprise par ce que le programme dicte. Mais l’artiste ne devient pas pour autant une « machine à peindre ». Elle concentre son travail de sélection sur le choix des formes géométriques, des couleurs, des supports (papier, carton, bois, toile), des textures (crayon, huile, vinyle, feutre, bandes adhésives). À partir de 1968, le recours à l'ordinateur devient réalité pour Vera Molnar qui a enfin accès aux puissantes machines des laboratoires de recherche parisiens. C’est pour elle un outil rapide et efficace qui lui permet, à partir d’un algorithme, d'examiner toutes les combinaisons de formes possibles à partir d’un point donné. Ces calculs génèrent des séries de dessins dans lesquelles elle puise pour isoler certains tracés et réaliser des œuvres dans d’autres formats.

« Grâce à l'ordinateur je peux systématiser mes recherches, mettre dix sur dix carrés sur une surface et glisser de la fantaisie dans leur emplacement comme s'il y avait eu un petit courant d'air. Après je mets plus et encore plus d’agitation. Grâce à l'ordinateur j'arrive à suivre mes idées, à combiner des variations infinies. »

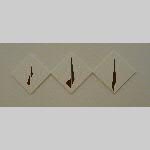

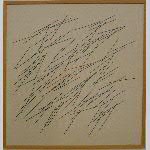

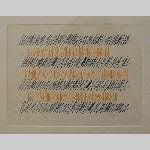

Dès son installation à Paris en 1947, Vera Molnar établit avec sa mère restée en Hongrie une correspondance régulière. La mère de l'artiste adresse à sa fille des lettres manuscrites dont la structureest toujours la même : régulière, très gothique, en début de ligne, puis chaotique, agitée, quasi hystérique, à la fin. La couleur de l'écriture évolue avec le temps, passant du bleu clair au début de la correspondance au noir pour les dernières lettres.

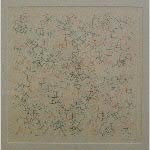

Point d’accroche visuel, les lettres maternelles deviennent pour Vera Molnar le support d’une recherche plastique. Quelque sannées après sa disparition, elle entreprend une véritable enquête sur la manière d'écrire de sa mère, ne se concentrantque sur l'aspect visuel des lettres. Elle cherche à créer une nouvelle lecture des rythmes, une compréhension formelle, indépendamment du contenu des messages, de la dégradation des jambages, de l’altération des lettres, du désordre des tracés. L'ensemble Écriture de ma mère se compose de trois séries de dessins réalisés entre 1987 et 1990, dans lesquelles l’artiste use de différents procédés : union des lignes successives en une seule, modification de l’inclinaison des jambages, transfert du désordre des fins de ligne vers le milieu ou ajout d’une ligne faiteà la main.

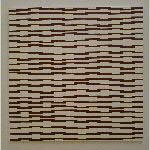

« J'ai beaucoup travaillé sur Mondrian et j'y reviens encore très souvent pour ces tirets horizontaux et verticaux qui m'inspirent par leurs variations infinies. C'est très simple, très minimal. »

Vera Molnar s'est approprié très tôt les œuvres de ses illustres prédécesseurs : Piet Mondrian en premier ; puis Dürer, Monet, Cézanne, Malevitch, Klee au hasard des rencontres formelles.Chez Vera Molnar, l'hommage n'est jamais synonyme de soumission. Grande amoureuse du désordre, elle poursuit et interroge les recherches engagées par ces maîtres pour initier de nouvelles réflexions théoriques et esthétiques qui dérogent bien souvent aux principes de l'œuvre initiale.

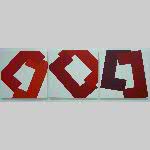

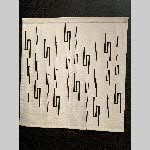

Vera Molnar s'intéresseau travail de Mondrian dès les années 1950. En 1974, l'artiste lui consacre une nouvelle série intitulée Molndrian. Comme le suggère ce néologisme, elle cherche à fusionner l'approche de Mondrian avec sa propre méthode de calcul, créant ainsi un amalgame stylistique détonant. De manière très ironique, c’est par lassitude du carré que Vera Moinar s'intéresse à la lettre M pour produire une série en hommage à Malevitch M comme Malevitch. Presque carré, le M permet à l'artiste de sortir du répertoire, souvent contraignant, des formes de l’abstraction géométrique. Puis viennent les N, les H, les 1.

« À un moment, j'en ai fait des carrés, des carrés, des carrés. Puis, j'en ai eu assez. Il fallait que je trouve une issue, que je mette aumoins 1% de désordre. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à la lettre M qui est formée à partir des diagonales du carré. »

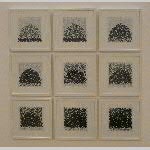

L'été 1977, à Tihany, au bord du lac Balaton en Hongrie, Vera Molnar observe la forme minimale d'une meule, un demi-cercle presque parfait, qu'elle dessine rempli de segments désordonnés. Entre la meule et le fond, il n’y a qu’une certaine différencede désordre et de densité. D'emblée le motif suggère à l'artiste ses immenses possibilités qu’elle va explorer sur plus de trois décennies : simplification à outrance des formes (3 rectangles superposés), introduction de couleurs réparties de manière aléatoire, augmentation des traits des brins de paille.

En 2013, Vera Molnar reprend cette série en utilisant l’acrylique sur toile, le feutre sur papier et l'impression numérique. Chaque œuvre présente un ensemble de petits traits dont seules les inclinaisons varient pour représenter distinctement le ciel (traits plus ou moins verticaux), le sol (traits plus ou moins horizontaux) et la meule de paille (traits désordonnés). Lorsque les couleurs sont introduites, elles correspondent chacune à un des éléments de la composition (fond, sol, meule) et sont dispersées à des degrés croissants de 5, 10, 15, 20, 25 et 30 %, transformant dès lors la sensation visuelle. Les variations de couleur produisent immanquablement des effets atmosphériques et font penser à la série des Meules de Claude Monet, exécutée à Giverny entre 1890et 1891.

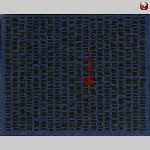

Dans son Hommage à Monet de 1981, qui appartient au Musée des beaux-arts de Rennes, Vera Molnar décortique l'effet hypnotique des petits reflets orange d’impression, soleil levantà travers une série de « tableaux » où la proportion et la répartition de petits rectangles de couleur sont soumises par l’ordinateur à une combinaison de contraintes et de hasard.

La première fois que j'ai vu une Montagne Sainte-Victoire de Cézanne, c'était en reproduction à Budapest. Beaucoup plus tard, aux États-Unis, j'ai découvert dans un livre la courbe deGauss, ce fameux mathématicien allemand. J'ai fait une pile de dessins qui m'ont été volés. J'étais furieuse. Je ne voulais plus entendre parler de Gauss. Dix ou quinze ans après, j'étais à Aix,un matin, j'ouvre ma fenêtre et qu'est-ce que je vois ? la courbe de Gauss, c'était la montagne Sainte-Victoire.

Le motif de la montagne Sainte-Victoire occupe chez Vera Molnarune place singulière comme en atteste nombre de ses dessins, œuvres et multiples. Cézanne révèle dans ses tableaux l’asymétrie de l’éruption montagneuse. Vera Molnar voit, elle, dans cette forme non régulière « l’heureuse incarnation d’un désordre ». Dès lors, elle ne conserve du motif que la courbe, revue et corrigée par l’ordinateur et par l'introduction du motif mathématique de la courbe de Gauss (courbe en forme de cloche ou de chapeau de gendarme). La série est initiée par un relevé de 28 point ssur un tableau de Cézanne (Sainte-Victoire, 1905, Musée d'Art moderne occidental, Moscou). Déplacés au hasard en x et y, les points sont reliés entre eux par un trait. Le résultat de ce procédé a été une suite de gravures, réalisées sur imprimante laser, où le nombre des profils va en augmentant de 1 à 2048 de feuille en feuille (Variations Sainte-Victoire, 1996). Une telle densité de lignes aurait été irréalisable à la main. Plus tard, l’artiste poursuit la série en utilisant des papiers déchirés bleus entre lesquels elle ménage un léger interstice pour faire émerger le profil de la montagne.

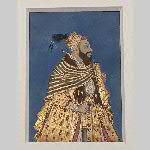

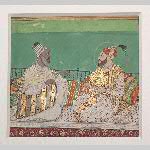

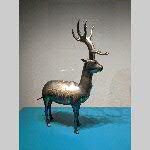

En prime, quelques pas dans l'exposition « Arts de l'Islam »

Les arts de l’Islam se dévoilent dans 18 musées français dans le cadre d’expositions exceptionnelles. Dans chacune des villes partenaires de ce projet, coproduit par la Réunion des musées nationaux – Grand Palais et le Musée du Louvre, des pièces uniques sont montrées parfois pour la première fois. A Rennes, le Musée des beaux-arts qui possède une riche collection d’art extra-européen, s’est volontiers associé à cette série d’expositions. Pour son directeur, Jean-Roch Bouiller, elle « témoigne de la richesse des arts de l’islam et offre une vision qui sort des clichés sur cette culture ».