En 2022

|

« Je l'sens pas… Ça va pas le faire ! »

En 2022

|

Deuxième jour, programme chargé |

|

Musée archéologique

Vénus callipyge

Vénus callipyge

La Vénus callipyge (en grec ancien Ἀφροδίτη Καλλίπυγος / Aphrodítê Kallípugos) est un type particulier de statue grecque représentant la déesse Vénus, ou plus exactement Aphrodite, soulevant son péplos pour se mirer dans l'eau et regarder ses fesses, nécessairement superbes ( κάλος-kàlos/ = « bon, beau », πυγή / pugế = « fesse »), par-dessus l'épaule. D'après Clément d'Alexandrie, elle était honorée dans un temple de Syracuse. Une légende sur l'origine de ce culte est rapportée par Athénée, dont le texte inspira à La Fontaine un de ses contes en vers. Une des statues les plus connues de ce type est celle du musée archéologique national de Naples.

« Du temps des Grecs, deux sœurs disaient avoir

Aussi beau cul que fille de leur sorte ;

La question ne fut que de savoir

Quelle des deux dessus l'autre l'emporte :

Pour en juger un expert étant pris,

À la moins jeune il accorde le prix,

Puis l'épousant, lui fait don de son âme ;

À son exemple, un sien frère est épris

De la cadette, et la prend pour sa femme ;

Tant fut entre eux, à la fin, procédé,

Que par les sœurs un temple fut fondé,

Dessous le nom de Vénus belle-fesse ;

Je ne sais pas à quelle intention ;

Mais c'eût été le temple de la Grèce

Pour qui j'eusse eu plus de dévotion. »

— La Fontaine : Contes et nouvelles en vers

Sarcophage des Frères

Groupe des tyrannicides

Harmodios (à droite) et Aristogiton (à gauche), les Tyrannoctones. Copie d'un groupe de 477-476, découvert à la villa Hadriana, musée archéologique national de Naples. Harmodios (à droite) et Aristogiton (à gauche), les Tyrannoctones.

Harmodios et Aristogiton (en grec ancien Ἁρμόδιος καὶ Ἀριστογείτων / Harmódios kaì Aristogeítôn), tous deux morts en -514, sont les Tyrannoctones (de τύραννος / túrannos (« tyran ») et κτείνω / kteínô (« tuer »)), assassins du tyran athénien Hipparque.

Les deux principaux récits du meurtre sont ceux de La Guerre du Péloponnèse (VI, 56-59) de Thucydide, et de la Constitution d'Athènes (XVIII) attribuée à Aristote.

Taureau Farnèse

Le Taureau Farnèse est le nom d'un groupe statuaire en marbre retrouvé lors de fouilles archéologiques, entreprises par le pape Paul III (Alexandre Farnèse) dans les thermes de Caracalla, à Rome, en 1546. Anciennement dans la collection Farnèse à Rome, c'est une copie romaine massive élaborée d'une sculpture hellénistique, la plus grande sculpture unique récupérée de l'Antiquité.

Hercule Farnèse

L'Hercule Farnèse (en italien : Ercole Farnese) est une sculpture en marbre de la Haute Époque hellénistique de 317 cm de haut représentant Hercule, réalisée par Glycon (ou Glykon) d'Athènes, datable du début du IIIe siècle, conservée au Musée archéologique national de Naples.

C'est probablement une copie agrandie réalisée et signée par Glycon, qui est par ailleurs inconnu ; le nom est grec mais il a peut-être travaillé à Rome. Comme beaucoup d'autres sculptures romaines antiques, il s'agit d'une copie ou d'une version d'un original grec beaucoup plus ancien qui était bien connu, en l'occurrence un bronze de Lysippe (ou de l'un de ses proches) qui aurait été réalisé au IVe siècle av. J.-C.1,2. Sur le rocher, sous la massue, figure la signature du copiste Glykon, sculpteur athénien du IIe siècle. Cet original a survécu pendant plus de 1 500 ans jusqu'à ce qu'il soit fondu par les croisés lors du Siège de Constantinople (1204). La copie agrandie a été réalisée pour les thermes de Caracalla à Rome (dédiée en 216 apr. J.-C.), où la statue a été découverte en 15463. Entrée dans la collection Farnèse, elle se trouve maintenant au musée archéologique national de Naples. L'Hercule à l'échelle héroïque est l'une des sculptures les plus célèbres de l'Antiquité classique4 et a déterminé l'image du héros mythique dans l'imaginaire européen.

Statue de marbre massive, elle représente un Hercule musclé, mais fatigué, appuyé sur sa massue, sur laquelle est drapée en partie la peau du lion de Némée. Dans les mythes sur Héraclès, tuer le lion était le premier de ses Douze Travaux, suggéré par les pommes des Hespérides qu'il tient dans son dos. Le genre était bien connu dans l'Antiquité, et parmi de nombreuses autres versions, une réduction en bronze hellénistique ou romaine, trouvée à Foligno se trouve au musée du Louvre. Une petite copie en marbre romain peut être vue au Musée de l'Agora antique d'Athènes.

Mosaïque d'Alexandre

La mosaïque de la bataille d’Alexandre est une mosaïque de sol découverte en 1831 à Pompéi dans la maison du Faune, une des domus les plus grandes et richement décorées de la ville. La maison occupe toute une insula et contient d’autres mosaïques de sol d’une grande qualité. Celle dite d'Alexandre, la plus grande et la plus impressionnante, peut représenter soit la bataille d’Issos, où Alexandre le Grand vainquit le roi perse Darius III, soit une synthèse de plusieurs batailles opposant le conquérant macédonien aux Achéménides. On estime que la mosaïque date de la fin du IIe siècle av. J.-C. mais que la peinture originale sur laquelle elle a été copiée date de la deuxième moitié du IIIe siècle av. J.-C. : cette oeuvre de grande qualité est en même temps un témoignage exceptionnel de la peinture hellénistique bien que le peintre soit inconnu. Elle se trouvait dans la maison d'une riche famille probablement samnite, d'une aristocratie provinciale récemment intégrée à la République romaine et gardant son propre réseau d'échanges avec l'Égypte des Lagides. Elle mesure 5,82 m sur 3,13 m, cadre compris. Elle est faite en opus vermiculatum contenant 30 tesselles par cm² soit environ 5.464.980 tesselles de seulement quatre couleurs différentes : jaune, rouge, noir et blanc. Elle est exposée aujourd’hui au musée archéologique national de Naples.

Quelques fresques de Pompei

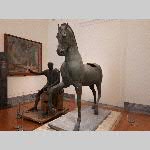

Bronze

D'autres antiquités

Santa Chiara

La basilique Santa Chiara de Naples est une basilique de Naples, consacrée à sainte Claire. Elle possède en annexe un monastère double. Les deux édifices ont été construits entre 1310 et 1340 à l'emplacement de thermes romains. Commencée en 1310 et achevée en 1328, la basilique est le plus grand monument gothique de la ville. C'est ici que se trouve la tombe gothique du roi Robert et que le corps de son épouse Sancia a été déposé. Ils y ont été rejoints au début du XIXe siècle par les rois de Naples et de Sicile qui en ont fait leur lieu de sépulture pour eux et la famille royale.

La basilique se présente actuellement dans ses formes gothiques primitives typiques du Trecento. Elle comporte une façade au large pinacle dans laquelle est enchâssée une rosace ajourée, avec un porche s'ouvrant par trois portes. Sa nef unique et son chœur - 130 mètres de long et d'une hauteur de 40 mètres - sont sommés d'arcs en ogive. De part et d'autre de la nef s'ouvrent dix chapelles, construites entre le XIVe et le XVIIe siècle, où sont inhumés des nobles napolitains.

Trois cloîtres sont adjoints à la basilique, celui des clarisses, celui de frères mineurs et celui de service. Entre 1742 et 1769, à la demande de la supérieure des clarisses, Ippolita Carmignano, l'actuel cloître majolique, alors cloître de service, fut totalement rénové. S'il conserva sa structure primitive du XIVe siècle, avec ses piliers et ses arcs gothiques, le jardin fut remodelé. Dominico Antonio Vaccaro le divisa en quartiers grâce à deux allées se croisant en angle droit. Les piliers octogonaux les bordant furent recouverts de majoliques décorés de scènes champêtres et polychromes dues aux céramistes Donato et Giuseppe Massa. Dans l'intervalle ont été placés des bancs recouverts de carreaux de même style. Sur chaque côté des murs du cloître, des fresques datées du XVIIe siècle représentent des saints, des allégories et des scènes vétérotestamentaires.

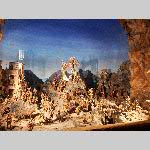

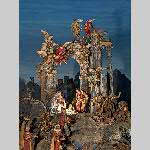

La crèche du 18e siècle

La crèche napolitaine conservée dans l'ensemble monumental de Santa Chiara fait partie d'une série de crèches réalisées à Naples au XVIIIe siècle, sous le règne de Ferdinand VI de Bourbon, qui appréciait beaucoup ces scènes. Dans les crèches napolitaines, la tradition veut que la Nativité ne soit pas isolée mais enchâssée dans une scène décrivant en détail la société napolitaine typique de l'époque. Ce réalisme se remarque précisément dans les détails : des tissus qui servaient alors à confectionner les vêtements, à la vaisselle en majolique ; des yeux de verre expressifs des personnages aux paysages de Campanie représentés dans le décor.

Le café littéraire

Duomo San Gennaro

La cathédrale de Naples, bâtie à la fin du XIIIe et du début du XIVe siècle à Naples en Italie, est le siège de l'archidiocèse de Naples. Elle est dédiée à l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie, et elle est surtout célèbre pour les reliques de saint Janvier, saint patron de la ville, qui y sont conservées. De ce fait, elle est également et plutôt connue sous le nom de Duomo San Gennaro.

L'édifice a été construit par Charles Ier d'Anjou, à l'emplacement de la première cathédrale Santa Stefania qui datait du VIe siècle. La nef de gauche mène à la basilique paléochrétienne Santa Restituta, construite vers 450 et remaniée au XVIIe siècle, et au baptistère San Giovanni in Fonte édifié un siècle plus tard.

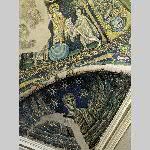

Musée d'art contemporain

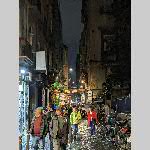

Premier jour, prise de contact avec Naples en attendant Gwen

Troisième jour : Pompéi

Troisième jour : Pompéi