En 2022

|

« Je l'sens pas… Ça va pas le faire ! »

En 2022

|

Onzième jour : Paestum, enfin |

|

Entrée du site par le sud

Le site compte d'importants monuments architecturaux d'époques grecque et romaine, parmi lesquels trois grands temples grecs – deux d'ordre dorique et un d'ordre dorique et ionique – ainsi qu'un bouleutérion et des édifices publics d'époque romaine, dont un petit amphithéâtre romain, un comitium et un hérôon, petit temple funéraire dédié aux héros fondateurs de la ville. Les remparts de la ville, longs de 4,75 km, sont bien conservés et présentent des phases successives lucanienne et romaine. Les quatre grandes portes sont romaines.

Au cours du XVIIIe siècle, la mode du « Grand Tour » enflamme les jeunesses européennes issues de familles aisées : il est alors de bon ton de parcourir l'Europe et tout particulièrement l'Italie à la recherche des plus belles œuvres d'art. Rome, la Sicile, la Campanie et en particulier Naples (grâce aux premières fouilles de Pompéi et Herculanum) sont les lieux les plus fréquentés. Plutôt que d'effectuer un voyage en Grèce (alors sous domination turque) pour aller admirer l'architecture hellène, il est plus aisé d'aller à Paestum explorer les trois temples doriques, préservés depuis des siècles.

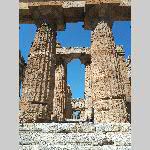

Le temple de Neptune

Le second temple d'Héra, dit aussi « temple de Poséidon », ou même « temple de Neptune », « temple d'Apollon », contigu à la « Basilique », à quelques mètres au nord de celle-ci, est le plus récent des trois temples. Il a été édifié vers le milieu du Ve siècle av. J.-C., probablement à l'époque du plus grand épanouissement de la cité de Poseidonia.

La conception générale de ce temple semble s'inspirer de celle du temple de Zeus à Olympie. C'est un temple dorique périptère hexastyle de 6 × 14 colonnes, de 24,30 × 59,90 m, élevé sur une crépis à trois degrés. Il est de type hexastyles.

Le nombre des colonnes latérales ne répond pas au canon dorique (quatorze colonnes au lieu de treize), même si d'autres temples de Grande-Grèce présentent aussi cette particularité, comme celui de Ségeste (Sicile).

Les colonnes sont un peu plus petites, mais plus allongées que celle du modèle d'Olympie. Elles sont aussi d'une taille inhabituelle, très hautes, fortement coniques, d'un diamètre de 2,09 m à la base et de 1,55 m au sommet, mais très peu galbées (entasis). Pour atténuer toute sensation de lourdeur, le nombre des cannelures a été porté à vingt-quatre, ce qui ne répond pas non plus aux règles canoniques de l'ordre dorique.

Les colonnes d'angle ont une section elliptique, dont le grand axe est parallèle à la façade, pour leur donner plus d'épaisseur en vue frontale, et les colonnes latérales ne convergent pas verticalement, comme c'est l'usage généralement.

On trouve ici la disposition, de manière presque unique dans le contexte de la Grande-Grèce, de la convexité du stylobate et de l'entablement, caractéristique de l'architecture dorique en Grèce, par exemple au Parthénon et reprise plus tard à Ségeste.

Le nom traditionnel de « temple de Poséidon » est hérité du pouvoir imaginatif des découvreurs enthousiastes effectuées au cours du XVIIIe siècle. Les dépôts votifs liés au temple incitent à penser qu'il était dédié à Héra, plutôt qu'à Zeus, comme on avait pu l'envisager, en raison des similitudes de conception avec le temple d'Olympie. La présence de deux temples voisins dédiés à la même divinité demeure cependant inexplicable.

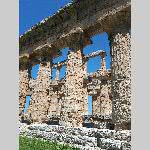

Le temple d'Héra

Ce premier temple d'Héra, au sud du site, remonte à la seconde moitié du VIe siècle av. J.-C. Il est plus connu sous le nom de « Basilique », qui lui fut attribué au XVIIIe siècle en raison de la disparition presque totale des murs de la cella, du fronton et de l'entablement, qui rappelait plus l'agencement d'une basilique civile, à usage de tribunal ou de salle de réunions publiques que celui d'un édifice religieux.

Le temple était dédié à Héra, épouse de Zeus et divinité tutélaire de Poseidonia.

Ce grand temple est du type périptère ennéastyle, c'est-à-dire doté de 9 colonnes en façade, et de 18 colonnes sur les côtés. L'ensemble mesure 24,35 m × 54 m.

Le plan des aménagements internes est suffisamment bien conservé pour donner une idée de l'ensemble du monument : entre le pronaos et l'adyton, la cella est divisée en deux par une colonnade axiale qui soutenait les combles.

L'une des singularités de ce temple est son nombre impair des colonnes frontales, qui rendait impossible la vision de la statue de culte depuis l'extérieur, coupant totalement le peuple des fidèles de la divinité et de sa représentation. La colonnade axiale de la cella présentait un double ordre de colonnes, les colonnettes supérieures étant plus courtes et plus minces, de manière à respecter les canons de proportions.

L'autre singularité, entre tous les autres monuments d'architecture dorique, est la décoration végétale du col des chapiteaux, avec des feuilles, parfois même des rosettes et des fleurs de lotus, qui ne sont pas sans rappeler les éléments de décoration de l'époque mycénienne. Le couronnement du temple était en terre cuite peinte, avec des décors de têtes de lions et des antéfixes en forme de palmettes.

Cependant, seules sont parvenues jusqu'à nous les 50 colonnes du péristyle, hautes de 4,68 m, d'aspect archaïque, fortement galbées, avec des chapiteaux à abaque très large.

Porta Giustizia

La Porta Giustizia est l'une des quatre portes principales des longs murs de la ville de Paestum. Les autres étaient la Porta Sirena, la Porta Aurea et la Porta marina. Sur les côtés de la porte se trouve un tuyau d'égout qui conduisait les déchets à l'extérieur de la ville, probablement dans le fossé qui entourait les murs de Paestum ou dans un tronçon de l'ancien cours du Capodifiume, la rivière qui reliait Paestum aux collines situées derrière la ville. > la Porta Giustizia marquait la limite sud entre la partie intérieure et extérieure de la ville. Ce point marquait le début de la route qui menait de la ville au port d'Agropoli et traversait la partie sud du territoire qui dépendait politiquement et économiquement de Paestum. C'est dans cette partie sud du territoire de paestum qu'ont été faites certaines des plus importantes découvertes archéologiques de Paestum, comme la tombe du plongeur.

La maison à l'impluvium en marbre

Cette maison, qui date du début de la période impériale), est celle qui représente le mieux la maison romaine typique de Paestum, sur la base de l'axe séquentiel des trois pièces principales : l'atrium (cour intérieure), le tablinum (salle de réception) et le peristilium (péristyle ou jardin à portique).

L'entrée principale de cette grande et élégante demeure était située au sud et s'ouvrait sur un grand vestibule qui donnait sur un atrium au centre duquel se trouvait un impluvium en marbre destiné à recueillir l'eau de pluie qui donne son nom à la maison. Les cubicula (chambres) étaient situées le long des côtés de l'atrium. Au centre se trouvait le tablinum. Un petit corridor sur le côté du tablinum conduisait à un péristyle, un jardin à portiques à l’intérieur duquel la vie privée de la famille prenait place. Du côté ouest, il y avait encore deux autres pièces : une chambre et un triclinium, pièce des réceptions et des repas. Leurs sols étaient décorés de mosaïques noires et blanches.

Le temple de la Paix

Une nouvelle maison pour un nouveau dieu. Un dieu pour toute occasion et une prière pour tout dieu.

Lorsque les romains colonisèrent Paestum après 273 av. J.-C., ils trouvèrent des divinités et des temples d'origine grecque, comme les trois grands temples doriques qui existent encore aujourd'hui.

Cependant, un nouveau temple a été construit au cœur de la ville, à côté de ces bâtiments. Ce sont les classes les plus pauvres, en particulier les anciens esclaves libérés par leurs maîtres, qui étaient favorables à la construction et au culte. Il s'agissait du sanctuaire dédié à la déesse Mens Bona, la personnification de la lucidité, du souvenir indélébile d'un passé de serviteur, de l'espoir d'un avenir meilleur pour les citoyens libres, pour eux et pour leurs enfants. Le temple, construit sur un haut podium, était situé directement en face du forum et était précédé d'un autel. Il présente un style inhabituel car il mélangeait différents ordres architecturaux avec des colonnes corinthiennes et une frise dorique avec de grandes métopes et des triglyphes, dont certains peuvent être admirés dans les jardins du musée archéologique national.

Le temple d'Athéna

La voie sacrée

L'Ekklesiasterion

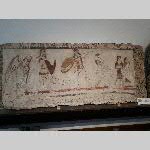

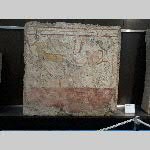

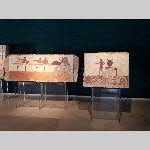

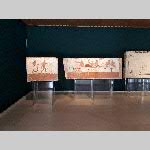

Visite du musée

Au retour, petit bain

Plage et coucher de soleil

Retour sur le site : homard et ravioli

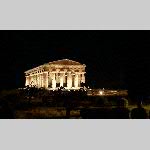

Les temples, de nuit

Dixième jour : de Praiano à Paestum

Douzième jour : Capoue-Byzance

Douzième jour : Capoue-Byzance