En 2022

|

De canicule en canicule

En 2022

|

Visite de Juliette |

|

La robe verte

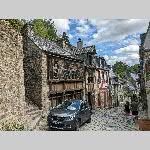

Quelques pas dans Dinan

Le musée Yvonne Jean-Haffen

Naît le 27 octobre 1895 à Paris, dans une famille originaire de l'Est de la France. Jeune femme, elle fréquente, à l'insu de ses parents, les cours de l'Académie de la Grande Chaumière où elle dessine d'après des modèles vivants. Au sortir de la Première Guerre mondiale, elle épouse Édouard Jean, son filleul de guerre, avec qui elle s'installe au 30 rue Falguière, en plein Montparnasse. Conscient du talent de sa jeune épouse, Édouard Jean l'encourage à travailler la peinture et l'oriente vers Auguste Leroux, sociétaire des Artistes français, chez qui elle parfait l'art du portrait et de la nature morte.

Les années qui suivent sont déterminantes dans la carrière d'Yvonne Jean-Haffen. En 19286, elle découvre le style Art Déco, à l'Exposition Internationale des Arts Décoratifs, qui exercera une puissante influence sur son art. Deux ans auparavant elle fait la connaissance du peintre, décorateur et illustrateur Mathurin Méheut (1882-1958), une rencontre majeure de sa carrière artistique.

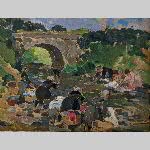

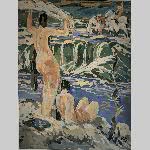

Une véritable rupture s'opère alors dans la pratique de la jeune artiste qui quitte les cours d'Auguste Leroux pour faire siens les préceptes de Mathurin Méheut. « Ayant examiné mes pauvres essais, confie-t-elle, il me dit qu'il y voyait des dons certains, mais que je me fourvoyais dans les petites natures mortes et les portraits insignifiants que mon professeur me faisait faire, qu'il me fallait ouvrir les fenêtres et m'installer en plein air devant la nature pour faire de la peinture vivante ». Désormais, à la manière de Méheut, elle trace ses croquis sans les retoucher et adopte les thèmes chers à celui qui devient son maître. Elle porte une attention particulière à la Bretagne, ses traditions et ses habitants. Son premier séjour en Bretagne remonte à l'été 1926. Les années suivantes, elle y revient avec son mari jusqu'à s'éprendre de ce territoire péninsulaire.

En 1936, alors que le couple est à la recherche d'une propriété de campagne en Bretagne, un agent immobilier de Dinan leur parle d'une maison ancienne, décatie et difficile d'accès : La Grande-Vigne. Le charme des lieux opère, ils achètent la bâtisse l'année suivante pour la convertir en une maison familiale de vacances. Yvonne Jean-Haffen s'y installe de manière permanente pendant les longues années de l'Occupation allemande, organisant peu à peu une petite ferme dans sa propriété. La guerre finie, l'artiste se réinstalle à Paris, et La Grande Vigne redevient un lieu de détente jusqu'à ce que l'artiste vende son appartement parisien pour s'installer définitivement à Dinan, en 1974,

À rebours des avant-gardistes de la première moitié du XX° siècle, Yvonne Jean-Haffen produit un œuvre essentiellement figuratif et travaille de manière isolée, dans le sillage de Mathurin Méheut. C'est une artiste aux multiples facettes, à la fois peintre, céramiste et graveuse. Elle collabore avec la faïencerie Henriot de Quimper et réalise des pièces de céramique à la Manufacture nationale de Sèvres. Elle pratique également la gravure sur bois, la linogravure, la gravure sur cuivre et la lithographie.

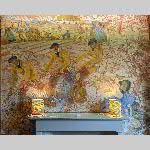

Yvonne Jean-Haffen est par ailleurs une artiste décoratrice. En 1930, elle collabore avec Mathurin Méheut au décor de la salle de conférences de l'immeuble de Heinz à Pittsburgh (États-Unis). Entre 1942 et 1947, elle peint pour l'Institut de géologie de Rennes cinq grands panneaux mettant en scène cinq paysages caractéristiques de la Bretagne. Sur commande de la Compagnie générale transatlantique puis des Messageries maritimes, l'artiste travaille à des décors de paquebots, notamment l'Éridan (1927), l'Aramis (1932), le Président Doumer (1934) ou encore l’Île-de-France (1947).

La mort de Mathurin Méheut en 1958, puis celle de son mari deux ans plus tard, mettent un coup de frein à sa carrière. Dans un premier temps, elle prend les commandes de la société d'Édouard Jean, puis elle s'associe au projet de création de Musée Mathurin Méheut à Lamballe : « le musée, j'y travaille de toutes mes forces, c'est ma seule raison de vivre » avoue-telle alors. Sans relâche, elle en assure la direction de son ouverture en 1972 jusqu'en 1992, année où elle est décorée de l'ordre de l'Hermine. Yvonne Jean-Haffen décède en 1993, âgée de 98 ans.

Jeanne-Marie Barbey (Barbée de son vrai nom) naît en juillet 1876 à Paris. Ses parents font partie de ces nombreux Bretons exilés à Paris au XIX® siècle, son père, ébéniste, étant natif de Carhaix et sa mère de Gourin. L'inclination de Jeanne-Marie Barbey pour les arts graphiques semble précoce et l'incite, en 1895, à passer le diplôme pour devenir professeur de dessin. Alors qu'elle élit domicile à Bagnolet, elle exerce ce métier pendant plus de quarante ans dans les écoles des quartiers populaires de l'Est parisien, jusqu'en 1939, date de son départ en retraite.

Parallèlement à sa carrière d'enseignante, elle mène une carrière d'artiste qui a pour point de départ sa première participation au Salon des Artistes français, en 1901. On la présente alors comme élève d'Henri Royer et de Désiré-Lucas. La jeune femme fréquente effectivement l'atelier du peintre Louis-Marie Désiré-Lucas à partir de 1906. Ses premières œuvres sont d'ailleurs des intérieurs bretons traités dans le goût de son maître, plus ou moins en clair-obscur, avec une source de lumière latérale. Elle cesse d'exposer au Salon des Artistes français en 1914 pour s'orienter vers le Salon des Artistes Indépendants, plus libéral. Peu à peu, elle s'engage dans la vie artistique parisienne. En 1926, elle est ainsi élue membre du comité du Salon de la Société des Artistes Indépendants : c'est la première femme à faire partie de cette instance, ce qui l'amène à siéger au côté d'hommes qui comptent parmi les grands noms de la peinture française : Sérusier, Signac, Marquer, Manguin, Camoin, L'hôte. C'est au sein de ce comité qu'elle se lie d'amitié avec Paul Signac.

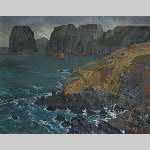

Parisienne, Jeanne-Marie Barbey a toutefois la Bretagne chevillé au corps. Dès qu'elle en a l'occasion, elle quitte Paris et séjourne à Gourin, dans l'hôtel de son frère Augustin. Elle photographie et peint la Cornouaille intérieure (les environs de Gourin, Carhaix, Langonnet, les montagnes noires..), étudie le breton et s'intéresse à la culture populaire. Elle recueille par exemple des chansons auprès des habitants de Gourin. Entre 1919 et 1922, elle entretient une relation épistolaire avec le folkloriste breton Anatole Le Braz, avec qui elle évoque des connaissances communes : Jean-Julien Lemordant, Armand Dayot et Mathurin Méheut qu'Anatole Le Braz admire sans l'avoir jamais rencontré.

À Bagnolet, Jeanne-Marie Barbey partage son domicile avec son autre frère, Louis, puis avec sa filleule, Marguerite Sharon d'Obremer, qui est également son élève. L'artiste décède en août 1960, laissant son fonds d'atelier à Marguerite, son unique héritière. Le Musée du Faouët (en 2005) et le Musée de Vannes (en 2018) lui consacrent deux expositions de qualité faisant connaître ses productions picturale et photographique au grand public.

La salle à manger

La cuisine

Le couloir

Le salon de compagnie

Le couloir de l'étage

La chambre atelier

La chambre de Mathurin Méheut

Le jardin

Court séjour en Bourgogne chez Chantal et Xavier

Premier arrêt à Soubise (17)

Premier arrêt à Soubise (17)