En 2021

|

Escapade corse

En 2021

|

Exposition Matisse à Corte |

|

Chronologie

1895-1897, la Bretagne et la peinture impressionniste

En 1895, à 25 ans, Matisse est passionné par Chardin et les peintres hollandais dont il copie les tableaux dans les galeries du Louvre sous l'œil bienveillant de son maître le peintre Gustave Moreau. Il passe l'été en Bretagne mais est « effrayé, écrasé » par la violence de la mer et du vent et se réfugie dans des scènes de plein air dominées par des gris et des ocres.

Il y retourne les deux étés suivants, s’initie à l’impressionnisme en peignant la même côte sauvage que celle qui avait enthousiasmé Claude Monet dix ans plus tôt. || fragmente les couleurs en petites touches, sans dessin ni perspective. À l'issue du troisième été, il commence à peindre selon ses sensations colorées, à faire vivre la lumière par la couleur tout en donnant dans ses tableaux la sensation du mouvement.

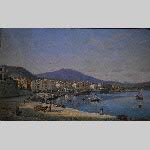

Ajaccio vers l'époque de la visite de Matisse

Matisse peint la Corse

Le séjour de Matisse à Ajaccio est une étape capitale dans l’évolution artistique du peintre. Il découvre la Méditerranée, la lumière particulière du Sud.

La nature est la grande dominante de son œuvre ajaccienne. L’oliveraie de Cuneo d’Ornano avec son moulin, des oliviers seuls ou groupés, des paysages d’une variété étonnante, la mer éblouissante et le soleil couchant.

La pâte est souvent rutilante, chargée de mille facettes comme des joyaux et ses dessins sont pleins de fougue et d'énergie enthousiastes. Il va se livrer à des recherches, des expériences avec des couleurs inédites qu’on peut qualifier de pré-fauvisme. Il rappellera quelques années plus tard que c'était près des Sanguinaires qu'il eut le choc qui va déterminer le fauvisme.

1898-1899, Toulouse

En août 1898, Matisse et son épouse quittent la Corse pour Toulouse et ses environs et séjournent dans la famille d’Amélie qui attend son premier enfant.

Les audaces des peintures faites en Corse prennent plus d’ampleur. Matisse transforme la lumière en couleurs posées en larges touches sans système. C’est une lumière orangée qui domine une série de natures mortes. La couleur devient arbitraire. L’orange illumine violemment les scènes. Les objets se fondent dans la couleur.

Matisse lit le traité de Paul Signac, le maître du néo-impressionnisme sur les mélanges optiques des couleurs qui lui donne une théorie des couleurs mais qu'il n’applique pas. Par contre les dessins à l'encre de Chine conservent tout leur pouvoir descriptif modulé par l'intensité des hachures.

De Cézanne à Collioure, construire par la couleur, le Fauvisme

De retour à Paris, Matisse achète un tableau de Paul CézanneLes trois Baigneuseset comprend que l’espace peut être créé par la couleur. Pendant quatre années, il « va mettre de l’ordre dans ses idées ».

Il retourne vivre pendant deux sombres années dans son pays natal au bord de l'Oise et reprend goût à la peinture dans la nature, aux « harmonies douces ». Il retrouve enfin la lumière du Sud à Saint Tropez près de Signac qui l’initie au néo-impressionnisme.

Pendant l’été suivant en 1905 passé avec le peintre André Derain à Collioure, il voit l’accomplissement de ses recherches. Il peint des paysages en toute liberté, sans hiérarchie ni perspective, des « accords de couleurs ». Il sort de l’imitation, de la copie du ton local, pour libérer sa sensibilité et son émotion et créer « un bloc lumineux ».

L’incendie qui fait exploser la couleur se déclare en Corse, s’épanouit à Toulouse, et aboutira sept ans plus tard à la première grande révolution artistique du XX° siècle, le Fauvisme.

Dans le Salon d'Automne de 1905, une salle est consacrée aux peintres qui bouleversent la fonction des couleurs : Matisse, Derain, Friesz, Manguin, Marquet, Puy, Rouault, Valtat et Vlaminck. Les peintres ne peignent plus la couleur locale mais la couleur de leurs idées et de leurs émotions. Matisse est considéré comme le chef de file et scandalise les critiques et les visiteurs avec La Femme au chapeau (Musée de San Francisco). Le critique du journal Le Figaro, Camille Mauclair écrit qu’« il a jeté un pot de peinture à la tête du public ».