En 2021

|

La cinquième vague de la covid déferle sur l'Europe

En 2021

|

Visite du musée de Pont-Aven |

|

Au musée de pont-Aven, exposition « Un Fauve et son marchand », Jean Puy et Ambroise Vollard

Tout commence en 1905, à Paris. Un marchand d'art d’origine réunionnaise Ambroise Vollard est déjà bien installé rue Lafitte où il défend Cézanne, Gauguin, Van Gogh, Renoir, Degas, ou Picasso... tous des artistes d'avant-garde affranchis des codes académiques.

Jean Puy, né dans une famille d'industriels roannais, a alors 29 ans. À Paris depuis 1899, il fréquente l'Académie Camillo où Eugène Carrière intervient comme correcteur. Il y rencontre d'anciens élèves de Gustave Moreau : André Derain, Henri Matisse, Henri Manguin, Charles Camois... Côte à côte, ils développent une nouvelle esthétique, plus libre dans son expression, avec un dessin simplifié et l'usage de couleurs pures posées en aplats.

Ils font scnadale au Salon d'Automne de 1905 dans la salle VII du Grand Palais où le groupe d'amis expose. La critique est violente : « cage aux fauves », « démence », « une forme de plaisanterie », tant les oeuvres choquent par leurs couleurs et leurs compositions. Jean Puy y est repéré par Ambroise Vollard qui lui achète l'ensemble de sa production : 76 dessins, 165 peintures.

S'ensuit une collaboration de 20 ans. Ambroise Vollard soutient l'artiste, achète et vend son travail organise des expositions et lui offre aussi l'expérience de la céramique, puis de l'édition d'art à laquelle le marchand s'intéresse depuis les années 1900. La « marque » Vollard attire l'attention de grands collectionneurs, russes (Chtchoukine, Morozov) ou suisse (Hahnloser).

L'exposition présente une sélection d'œuvres toutes issues du fonds Ambroise Vollard — paysages, figures féminines ou natures mortes, thèmes chers à Jean Puy — et, plus rares, des céramiques et des illustrations. Chacune exprime le talent de l'artiste, montre l évolution de son art et l'indépendance dont il fait preuve dans son travail.

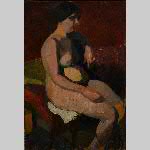

Suivant une tradition encore tres vive dans la première moitié du XXe siècle, Jean Puy et ses amis peintres — Henri Matisse, Albert Marquet ou Henri Manguin — travaillent ensemble. Ils partagent ateliers et nombre de modèles professionnels : de rares hommes comme Bevilaqua, ancien modèle de Rodin, et surtout des femmes comme Anita Champagne ou Eugénie Frémissard. Elles posent nues, dans différentes attitudes debout, assises ou couchées. Des études dessinées permettent de travailler les poses et de préparer l'oeuvre définitive.

Selon les époques, Jean Puy peint par petites touches proches du pointillisme, par aplats colorés puissants caractéristiques du fauvisme ou avec une peinture plus modulée, pour un rendu réaliste.

C'est à la demande d'Ambroise Vollard que Jean Puy collabore entre 1916 et 1919 avec André Mettey (1871-1920), l'un des plus importants pottiers de sa génération.

Jean Puy a créé une quarantaine de céramiques dans l'atelier de Mettey à Asnières, principalement entre 1906 et 1907 . D'autres artistes de la génération émergente,le plus souvent liés à Ambroise Vollard, s'associent à ce projet : Matisse, Derain, Vlaminck et Rouault entre bien d'autres. André Metthey orchestre le travail et en suit toutes les étapes, de la création des pièces jusqu'à la sortie du four.

Cette expérience est nouvelle, mais elle reste éphémère. Une importante sélection des œuvres produites est présentée au Salon de 1907, mais ne remporte pas le succès escompté, sans doute à cause de l'étrange modernité desfigures, de l’originalité des décors très colorés et libres. Quelques artistes dont Jean Puy, Vlaminck et MauriceDenis continueront cependant à fréquenter l'atelier d'Asnières jusqu'à l'hiver 1910 lors duquel les terribles crues de la Seine endommagent l'atelier et les fours et mettent définitivement fin à cette expérience à laquelle Vollard ne s'intéresse déja plus.

André Metthey, dont l'œuvre très importante reste encore très largement à redécouvrir, figure parmi les potiers les plus novateurs du début du XXe siècle : il a renouvelé l'art de la faïence, en promouvant la collaboration entre artisan et artiste. Ce mouvement inédit trouve un écho durable auprès de grands artistes comme Dufy, Chagall, Miró, Lurçat ou Picasso.

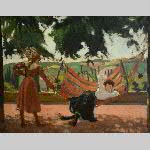

Parmi les scènes de genre acquises par Ambroise Vollard durant ses années de collaboration avec Jean Puy, l’une des plus célèbres est sans doute Flânerie sous les pins. C'est avec cette œuvre, réalisée en 1905 pour le Salon d'Automne, que Jean Puy est associé au scandale fauve. Il y déploie un art de la composition dans laquelle chaque figure occupe un espace délimité, comme autant de petites scènes juxtaposées sur la toile.

Il a souvent peint sa compagne, Jeanne-Olive Le Marc'Hadour, un ancien modèle, dans des activités familières, lisant ou cousant, à l'intérieur ou dans la nature. Brune au visage rond, elle incarne la Jeune femme au bord de la mer (1908), la Jeune femme lisant (1904) ou encore Madame Puy au bouquet de fleurs (1908). Ce sont ses jeunes sœurs qui posent pour Le Hamac à Saint-Alban (1904), sur la terrasse de la maison familiale de Saint-Alban-les-Eaux.

Parfois précédées d'esquisses, ces œuvres laissent une fois encore entrevoir sa maîtrise du dessin et de l'emploi des couleurs.

Plus qu'un peintre de la ville, Jean Puy a toujours été attiré par la nature. Tout au long de sa vie, il est resté attaché aux mêmes lieux : Saint-Alban-les-Eaux, la Bretagne, vers lesquels il revient aux mêmes saisons. Il fréquente plus rarement les rives de la Méditerrannée : sdaint-Tropez, Toulon, Collioure.

Jeau Puy a réalisé des natures mortes tout au long de sa carrière. Le genre est à la mode pour décorer les intérieurs bourgeois de la première moitié du XXe siècle.

En dehors des fleurs, il aime peindre des objets issus de son quotidien comme des poissons et crustacés en écho à son goût pour la mer.

En plus des projets autour d’Ubu, Vollard sollicite Jean Puy pour des illustrations du candide de Voltaire, dans la logique de sa politique éditoriale initiée en 1900 avec la publication du sulfureux Parallèlement de Paul Verlaine, illustré par Pierre Bonnard. Pour ce conte philosophique, Jean Puy produit des images au trait enlevé, pleines d'humour, alliant le réalisme à l'ironie grinçante. Vollard décède en 1939, avant l'aboutissement de ce projet et Jean Puy, très investi, se désespère de la disparition de ses travaux.

Excellent dessinateur, Jean Puy trouve dans les techniques de gravure, une nouvelle forme d'expression, au même titre que la céramique qui fut une parenthèse courte mais enrichissante dans sa carrière.

Erdeven, Port-Louis, Pont-Aven et Néant-sur-Yvel

La collection permanente

La collection permanente